|

------“中国季风”教学探索

我国是世界上季风气候最典型的地区。在中学地理教学中,季风的成因、特征及其对气候的影响等内容是重点和难点。在教学这些内容时,遵循理论联系实际的原则,从日常生活中寻找学生已感知的事例入手。采取如下方法,收到较好的效果。在讲授这部份内容之前,先组织学生观看教学片《中国季风》的电影,使学生得到较深的感性认识。在教学过程中把这部份内容分为两部份来讲授。

一、 讲清季风形成的原因和概念

要讲清这部份内容,必须明确四个关系,即:(一)海陆的热力差异;(二)气压与气温的关系;(三)气压与风的关系;(四)不同季节的海陆与气压场的关系。

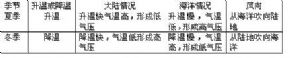

冬季 夏季

水面 温度高 温度低

陆面 温度低 温度高

1、明确海陆热力差异 海陆热力性质的差异是形成季风的原因。列举一些学生在生活中感知了的东西,如井水:冬天井水温和,夏天较凉。又如河水中的鱼:冬天在深处,夏天游在浅处。。同一季节不同的地面状况,升温和降温的情况也不同;如夏季地面的沙子、泥土、草、水等不同的状况,正午时用脚去踩,感觉就不一样,沙子很烫脚,泥土次之,草更次,

而水面就凉爽。这些例子说明了陆面与水面的受热

2、讲清气温与气压的关系

学生知道烧开水时,温度升高气体的体积会膨胀,把锅盖冲开,空气中的大气温度升高,体积同样会膨胀,致使单位体积的大气减少,空气的重量减轻,压力减小,这时边分析边得出结论:

气温升高 空气膨胀 单位体积的大气减少 空气重量轻 气压低

气温降低 空气收缩 单位体积的大气增多 空气重量重 气压高

气温高 气压低

气温低 气压高

3、讲清气压与风的关系

在房屋着火、森林起火的附近风特别大,这种现象是众所皆知的。为什么在大火的附近风特别大?原来房屋、森林着火时温度高,形成了低气压。因高气压区的大气密度大,低气压区的大气密度小,而大气是流动的,就形成了由大气密的地方流向大气稀的地方。即大气由气压高的地方吹向气压低的地方,这就是风。所以大气(风)总是由气压高的地方吹向气压低的地方。

4、冬夏季因海陆的降温与升温而产生不同的气压场及风向

总结以上1、2、3三点师生共同完成下表:

5.归纳出季风的概念和形成原因。由上表可知:一年中夏季风从海洋吹向陆地,冬季又从陆地吹向海洋,风的方向在在一年中变成了相反的方向。我们把这种一年中有规律的转换成相反或接近相反方向的风叫季风。它是由海陆热力性质的差异而形成的(热带季风还有另外一个原因)。

二、 冬夏季风的特征及其影

1、从日常生活出发,让学生说出:冬季时,我们这里多吹什么风(从北方吹来),冬季风吹来时温度变化怎样(气温降低)。这些都是日常生活中感知了的东西。

2、启发学生看课本《影响我国的冬季风》、《影响我国的夏季风》等插图,明确冬季高气压在我国的西北方向,夏季高气压在我国的东南方向从而得知:冬季我国吹西北风,天气寒冷干燥;夏季我国吹东南风,降水多。

3、明确海南岛、台湾等地冬天不太冷,除纬度较低之外还因受南岭、秦岭等一系列东西走向的山脉的影响,阻挡了冬季风的南下,冬季风影响较小的道理。

4、引导看课本《季风区与非季风区分界示意图》的插图,明确夏季风活动的范围,并在地图上找到大兴安岭---阴山----贺兰山—巴颜喀拉山----刚底斯山等分界线。

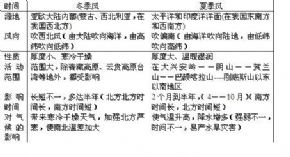

5、启发学生看书,归纳出季风区与非季风区的概念。总结出夏季风活动对我国气候影响及南北产生的差异,填写下表:

6、全部内容的总结。通过以上内容的学习、讲解,结合课文内容,对季风的概念、形成原因及其对气候的影响,学生有一个初步的认识。现在师生共同活动填写下表,就会使中国季风这部份内容更直观、更容易掌握。

理论联系实际是教学的一大原则,教学中引导学生从感知了的东西出发,就会加深对课本知识的认识,容易突破难点,掌握重点。

本文发表在《地理教学艺术探索》刊登在第242――245页上

|