|

――“大气环流”教学偶得

在数学中,遇到从正面难以直接得出结论的证明题,常用反证法的方法。受其启发,我把此法运用到地理教学中,对突破教学中的难点、落实重点大有裨益。

高中地理教材,大气运动中的“大气环流” 内容,对高一的学生来说,既是重点,也是难点。因为大气环流不仅是各种规模运动系统的形成和活动的基础,而且是各地天气变化、气候形成和演变的重要条件。了解和掌握大气环流的形成不仅要有较强的空间想象力。而且要有一定的生活经验及地理科以外的知识经验。直接讲解学生难以接受,事倍功半。我在教学这部份内容时,运用了“反证法”原理,结果效果大不一样,起到了事半功倍的效果。

大气运动受地球自转、太阳直射点南北移动、地面性质等多种因素的影响,从而形成复杂的大气环流系统。我在教学这部份内容时,采取排除假设的反证原理进行讲解,思路是先假设①地球不自转;②太阳只直射赤道;③地面性质均匀。然后通过一步一步的否定假设而得出结论。过程如下:

第一步:提出三个假设:①地球不自转;②太阳只直射赤道;③地面性质均匀

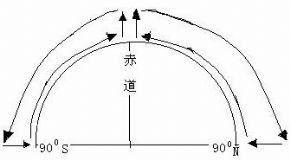

如果以上三个假设成立,那么通过分析得出如下结论:由于地球表面是球面,平行的太阳光线(太阳的体积是地球的130万倍,我们认为太阳光线是平行的)照在地球表面,赤道地区得到的太阳辐射最多,大气受热膨胀上升,两极地区得到的太阳辐射最少,大气冷却收缩下沉,就形成了南北半球各一个热力环流。如图所示:

这样,地球上总是只吹一种方向的风,北半球上空吹南风,近地面吹北风,南北半球相反。

第二步,排除假设

1、 排除第一个假设:

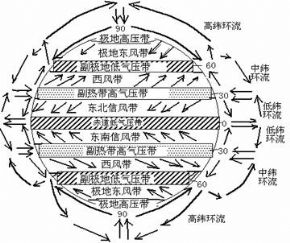

从所周知,实际上地球在不停的自转,水平运动的大气受到地转偏向力的影响,方向发生偏转,其规律是北半球向右偏,南半球向左偏,从而使这种南北半球各一圈的热力环流演变为南北半球各三圈的三圈环流,同时在地球表面形成七个气压带和六个风带,其形成过程和分布规律如右图:

2、 排除第二个假设

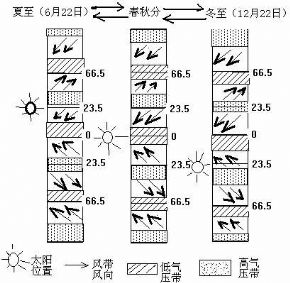

由于地球斜着身子绕日公转,产生了黄赤交角,这样就使得太阳直射在南北回归线之间移动,地面的受热状况相应的在位置上发生变化,因而使得地表的气压带风带的位置也发生了变化,其规律是:

12月22日到次年的6月22日,太阳直射点由南回归线移到北回归线,气压带风带的位置由最南移到最北。

6月22日到当年的12月22日,太阳直射点由北回归线移到南回归线,气压带风带的位置由最北移到最南。如下图:

3、 排除第三个假设

实际上地球表面并不均匀,有些地方是大陆,有些地方是海洋,同样在大陆上也有地形起伏等。因此大气环流就不是如上述的三圈环流、七个气压带和六个风带的分布模式,而是要复杂得多。冬夏海陆热力性质的差异,改变了这种分布状况。大陆比海洋无论是升温还是降温都要快,所以气压带在大陆上往往被切断,这样风带也相应的发生变化。南北半球的海陆分布不同,致使气压带在北半球呈块状,南半球呈带状。 般规律是:

冬季:副极地低气压带被大陆的冷高压切断,低气压只保留在海洋上,此时信风带和西风带的大陆东岸不再吹信风和西风,而是吹从陆地吹向海洋的冬季风。

夏季:副热带高气压带被大陆的热低压切断,高气压只保留在海洋上,此时信风带和西风带的大陆东岸不再吹信风和西风,而是吹从海洋吹向陆地的夏季风。

这样在大陆东岸的大气环流表现为季风环流。

第三步:小结归纳

1、地球不自转 成 地球上形成 1、假设 形成三圈环流 1、2、假设

2、太阳只直射赤道 一个由赤道到 六个风带

3、地面性质均匀 立 两极的热力环流 不成立 七个气压带 都不成立

七个气压带 三个假设 大陆东岸

六个风带的 形成

位置随季节移动 都不成立 季风环流

因太阳辐射在地球上各纬度的加热不均引起大气运动,地球不停自转,便产生了三圈环流,同时在地球表面形成七个气压带和六个风带,由于黄赤交角的存在,导致太阳直射点南北回归线之间移动。又由于地球表面的海陆公布,气压带被相应的大陆冷高压或热低压切断,从而产生了季风环流。因而使得大气环流具有复杂性和多样性的特点。

此文1998年获邵阳市论文评比壹等奖。

|